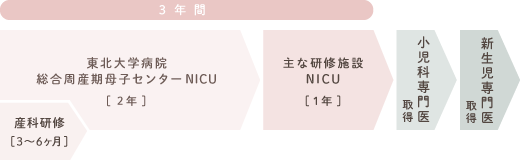

東北大学病院 総合周産期母子医療センター NICUで2年間(産科研修3~6ヶ月間を含む)研修するとともに、以下の施設を中心に1年間の研修を追加することができます。小児科専門医資格を取得した後、上記の臨床研修を修めることによって、日本周産期新生児医学会による新生児専門医の受験資格が得られます。

主な研修施設

- 仙台赤十字病院 総合周産期母子医療センター

- 宮城県立こども病院 新生児科

- 山形県立中央病院 総合周産期母子医療センター

- 八戸市民病院 新生児科 など

産科研修の特徴

東北大学産科の大きな特徴は、その分娩数の多さにあります。年間1000件近いいわゆる「ハイリスク分娩」を扱っており、その対象疾患は非常に幅広いものがあります。双胎妊娠であったり、前置胎盤であったり、子宮内胎児発育遅延であったり...。その一つ一つの症例に対して産科医、新生児科医、スタッフが最善な医療を提供するべく日々努力しています。

産科にて研修をするということは、これらのハイリスク症例と向き合うことです。経験を積まない状態でこの海原に漕ぎだすのは不安が大きいかもしれません。しかしながら、一方で他の研修病院では経験できない非常に珍しい症例を自分の力で診断、治療していく力を身につけることができます。

我々、東北大学産科の良き伝統として、「まず経験してみる」といスタンスがあります。これはもちろん上級医と一緒にですが、目で学ぶことと自分で行うことを同時に進めることができるという側面を有しています。この研修期間に得られた経験や自ら勝ち取った知識や自信は医師としてその後の人生に大きな糧になると信じています。みなさん、是非一緒に頑張りましょう。

『文責:東北大学産婦人科病棟医長 齋藤昌利』

- FNPS(Fetal and Neonatal Physiological Society)(2016.09.17~20)

- 第11回アジア小児科学研究学会(2015.04.15~17)

-

2015年4月15日~4月17日に、グランキューブ大阪で開催された、第11回アジア小児科学研究学会・ASPR (Asian society for pediatric research) に、新生児グループから3名が演題発表を行ってきました。 宮城県立こども病院新生児科・小野寺幸子、東北大学病院新生児室・伊藤智子が口演、東北大学病院・野口崇宏がポスターセッションでの発表を行いました。 3名とも、初の国際学会、英語でのプレゼンテーションに、数か月の準備期間を経て参加してきました。全員が初参加で、100点満点の出来とは言えませんでしたが、今後の課題も得られ、大変実りの多い学会となりました。

口演 小野寺幸子

『Intellectual development might catch up over time from 3 to 5 years of age in premature infants born at less than 24 weeks of gestation』口演 伊藤智子

『Patent Ductus Arteriosus (PDA) in Extremely low birth weight infants

‐Does PDA ligation improve their long-term neurodeveropmental outcome?‐』ポスター 野口崇宏

『The clinical feature of extreme low-birth-weight infants with postnatal cytomegalovirus infection』 - 大崎市民病院移転1年間を振り返って(大崎市民病院小児科 周産期センター副部長:鳴海 僚彦)

-

2014年7月大崎市民病院は新病院へ移転し、同時にNICUを開設しました。移転から早くも1年間が経過しました。現在の問題点および今後の展望を含めて、1年間を振り返りたいと思います。

新病院は大崎市古川穂波へ移転しました。旧病院は新幹線古川駅から徒歩10分程度でしたが、新病院は駅から離れ、歩くと30分程かかります。飲屋街からも離れてしまい少し(とても?)残念です。病床数:456床、診療科:42科、医師数:149名(うち研修医50名)、看護師:616名(2015年5月現在)、南フランスをイメージした黄色の外壁が印象的です。地域周産期母子医療センターに指定され、新病院移転と同時にNICU6床(新生児特定集中治療室管理料2を算定)を開設しました。旧病院では小児科、耳鼻科、整形外科、形成外科の混合病棟で、ナースステーションに隣接する1室を新生児室としていました(写真1)。新生児室は非常に狭く、クベースが3台並ぶとスタッフが入る隙間も無い程でした。移転後、小児科病棟は14床の「こども専用フロアー」となり、NICU6床(写真3)と看護体制も独立しました。医師の仕事は、これまで通り小児科病棟とNICU兼務とし、午前の一般外来、午後の専門外来や予防接種、重症心身障害児の往診やレスパイト入院、地域の乳幼児健診や近隣産科クリニックの1ヶ月健診、支援学校の巡回など非常に多彩で、地域医療を堪能できます。

写真1:旧病院新生児(写真左)、写真2:新病院(写真中央)、写真3:新病院NICU(写真右)

病院移転の際に一番大変だったことは、医療機器や設備の新規購入と配置です。壁紙や床の色から始まり、コンセントやガス配管、ベットサイドモニターの位置など、設計図と睨めっこしながら連日悩みました。医療機器に関しては、「NICU開設が新病院の1つの目玉」ということもあり、ほぼ欲しい物を購入して貰うことができました(人工呼吸器1台、閉鎖式保育器3台、インファントウォーマー1台、コット6台、光線治療器3台、血液ガス分析装置1台、超音波断層装置1台、顕微鏡1台、温乳器1台、クリーンベンチ1台など)。移転当日は、救急隊と自衛隊の協力の元、大きなトラブル無く円滑に入院患者さんを搬送することができました。

続いて、移転後の周産期センターの現状について述べます。分娩数はここ数年450件程度で推移しておりましたが、今年は800件程度に増える見込みです。市内で分娩を取り止めたクリニックがあったこと、新しい病院での分娩希望者が増えたことなどが影響しているようです。それに伴い、NICU入院患者数もそれまでの年間120名程度から、今年は180名程度へ増加する見込みです。NICU入院患者に占める院外出生の割合は20%程度で、県北地域の母体搬送システムはうまく機能しているようです。

移転で設備はNICU仕様となりましたが、入院の適応はこれまで通り、在胎30週以降の早産児(双胎を含む)や呼吸障害などとしております。在胎30週未満の早産児、外科疾患や複雑心奇形、低体温療法が必要な重症新生児仮死などは仙台市内の3次医療施設に搬送となります。新病院では、退院前の母児同室やグリーフケアに使用できる個室を3部屋新設しました。これまで以上にバックトランスファーを積極的に受け入れたいと考えておりますので、ご協力よろしく御願いいたします。

最後に現在の問題点と今後の展望です。1つ目は母乳率の低下です。分娩数の増加に伴い、母乳育児支援にかけられる時間が減っていることが要因と思われます。多忙な周産期センターでもBFHに認定されている施設はいくつもあります。今後業務内容を見直し、早期母子接触の拡大など母子に寄り添った医療を提供することで母乳率を上げていきたいと考えています。NICUでの課題として、家族面会があります。これまで当院では24時間赤ちゃんの面会が可能でしたが、面会者は両親に限られていました。今後は面会者を祖父母まで拡大し、一緒に来院した兄弟をボランティアさんに預けられるシステムを検討中です。その他、NICU卒業生の会、初期研修医を対象とした新生児蘇生法(NCPR)講習会なども新たに実施予定です。

当院は県北唯一の小児科入院施設です。症例数も多く、対象とする疾患は多岐に渡り、プライマリーケアからICUでの集中治療まで業務は多忙ですが、大変やりがいがあります。看護師を始めコメディカルのスタッフは非常にフットワークが良く、働きやすい環境にあります。新病院へ移転し、設備が充実したことでより魅力的な病院になりました。若手研修医の教育にも、これまで以上に力を入れたいと考えています。また、地域周産期母子医療センターとして近隣の産科クリニックと連携を取りながら、集中治療を必要とする母体および新生児を速やかに当院へ収容し、適切な医療を提供できるように努めていきたいと思います。新しくなった大崎市民病院をどうぞよろしく御願いいたします。

2015年8月

大崎市民病院小児科 周産期センター副部長

鳴海 僚彦